|

|

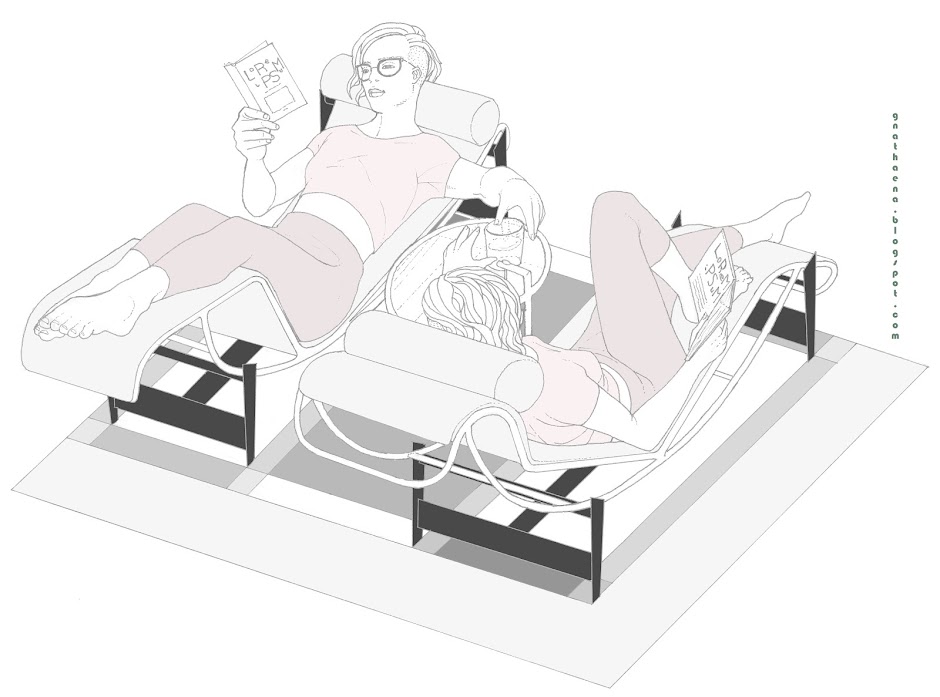

Illustration

: Cesare Maccari, Cicéron dénonce Catilina, XIXe siècle

|

La

première Catilinaire n'est pas d'un accès facile, du fait de

l'ancrage du texte dans la réalité historique des institutions

romaines.

Le

contexte du discours de Cicéron est celui de la dernière

séance du Sénat en présence de Catilina, pendant laquelle

Cicéron invective ce dernier et après laquelle Catilina quittera

Rome. Cicéron met tout en œuvre dans l'écriture de son discours

(qui, rappelons-le, a été entreprise après la mort de Catilina),

pour faire de cette séance son acte politique majeur. Il se

met notamment en scène lui-même (les Catilinaires

transcrivent ses principales allocutions relatives à cette affaire

d'État) comme un homme à la hauteur de sa fonction de consul de la

République romaine, et comme un consul capable de faire de

l'exercice de sa fonction un exemple à suivre pour les consuls

futurs, pour ceux qui seront amenés à exceller non pas dans les

affaires militaires aux confins de l'empire, mais dans les affaires

civiles, tout aussi périlleuses.

Ces

deux motifs (l'aptitude de Cicéron à remplir sa fonction de consul

et le caractère innovant de son interprétation de cette fonction

dans un contexte de guerre civile imminente) sont largement

entremêlés dans la première Catilinaire, et cela sans

aucune confusion : chacun des deux motifs obéit à ses propres

registres discursifs et c'est leur alternance qui conduit le discours

de son commencement à sa fin.

➤

Le

consul comme juge arbitre suprême

Le

premier motif est à apprécier à la lumière de l'analyse de

Benveniste du terme latin « arbiter » (chapitre 3 du livre 5 du

Vocabulaire des institutions indo-européennes), qui désigne

l'un des aspects de droit

de la fonction de consul, celui par lequel

L'arbiter

décide non d'après des formules et des lois, mais par sentiment

propre et au nom de l'équité : l'arbiter est

un iudex qui agit en tant qu'arbiter, il juge en survenant entre les

parties, en venant du dehors comme quelqu'un qui a assisté à

l'affaire sans être vu, qui peut donc juger librement et

souverainement du fait, hors de tout précédent et en fonction des

circonstances.

Le

statut de consul confère à celui qui s'en trouve investi ce pouvoir

magique et divin d'avoir été là au moment et au lieu de

la naissance d'un projet criminel qui dépasse les bornes du droit

coutumier.

Certes

l'investiture au consulat prend la forme d'un rituel, par lequel le

nouveau consul est amené à adopter l'attitude souveraine de

quelqu'un qui a changé de nature, qui, de simple citoyen, est devenu

le premier magistrat de la République, dépositaire d'un pouvoir

divin.

Pour

autant, dans les faits, l'omniscience à laquelle il est censé

accéder, c'est au consul de se la construire, en s'entourant d'un

réseau de personnes privées, comparable aux Renseignements généraux

français, qu'il lui revient d'organiser, ce qu'il ne peut envisager

de faire qu'à partir de sa clientèle personnelle. C'est la qualité

de celle-ci, et la compétence de ses membres, qui sont la mesure de

fait du pouvoir omniscient de droit du consul.

Il

s'avère que sur ce point Cicéron était suffisamment bien entouré

pour qu'il puisse non seulement prouver sa valeur en déjouant une

conspiration, mais encore en savoir suffisamment sur elle pour jouer

avec le chef des conspirateurs et l'acculer à un silence coupable.

Une bonne partie de la première Catilinaire

peut être lue sous cet angle : à la fois comme une démonstration

de la qualité du réseau d'espionnage

de Cicéron et comme la mise en œuvre d'une stratégie visant à

fermer toute porte de sortie à Catilina

(autre que celle que Cicéron lui proposera).

Le

consul n'est pas seulement arbiter,

il est aussi iudex. Comme le rappelle Benveniste, le droit pénal

romain est un droit régi par la proportion. Le juge qui détermine

la faute, détermine aussi le montant de la réparation du préjudice.

Ces deux moments n'en font qu'un dans le droit romain, qui exprime,

dans ses formules toutes faites, la jurisprudence coutumière de la

proportion de la peine à la faute. Dans les cas où il ne s'agit

plus de juger selon le droit coutumier, où il s'agit d'une affaire

que la coutume n'a pas prévue, le iudex arbiter qui est sollicité

est appelé à innover en matière pénale.

De

là, arbitrari étend son

emploi et prend le sens d'aestimare, fixer souverainement le prix de

quelque chose : en effet, le juge arbitre était amené à apprécier

le prix d'un objet en litige, de fixer une peine, un dommage, une

amende.

Quand

le iudex arbiter est un consul, c'est que l'affaire est une affaire

d'Etat, donc une affaire suffisamment grave pour que la peine la plus

dure puisse être envisagée (à savoir, chez les Romains, la

réduction au statut de sacer, « sacré », qui correspond à la

perte non seulement de tous ses droits, mais de son humanité et de

toute valeur, même marchande : le sacer est assimilé à une bête

sauvage que tout un chacun a le devoir d'éliminer s'il le croise).

Or

les Romains, passionnés de proportion et d'équité, sont beaucoup

plus méfiants envers l'usage qu'un consul peut faire de son pouvoir

de définir souverainement une peine, qu'envers son omniscience, dont

l'utilité n'a jamais, quant à elle, été remise en cause. De là

les limites institutionnelles mises à l'exercice par le consul de sa

fonction complète de iudex

arbiter, conditionné par un acte particulier du Sénat : le senatus

consultum ultimum.

Par cet acte, le consul dispose effectivement de tous les moyens (et

de toutes les peines) qu'il estime nécessaire pour résoudre de bout

en bout une affaire que le Sénat a de son côté estimé être une

affaire d'État, mais dont il ne détient précisément ni les

tenants ni les aboutissants. Sans le senatus consultum ultimum, le

consul est omniscient sans être omnipotent ; dès qu'il l'obtient,

son pouvoir est à peu près sans limite. Les Romains n'ont jamais

accepté le senatus consultum ultimum qu'à la condition

supplémentaire que le consul rende des comptes et montre qu'à tout

moment de l'affaire, il a su proportionner les mesures prises

(policières et pénales) aux risques encourus.

Il

me faut sur ce dernier point ouvrir une parenthèse. On ne juge pas

seulement à Rome des crimes qui ont eu lieu, mais aussi des

intentions criminelles qui passeraient aux actes, si des mesures

n'étaient pas prises pour l'empêcher. Une conspiration entre

évidemment dans ce second cas de figure. Les Romains n'avaient pas

la même réticence que nous à juger des individus pour des crimes

qu'ils n'avaient pas commis, mais qu'ils avaient l'intention et les

moyens de commettre.

Une

énorme partie de leur liturgie consistait à consulter les oracles

et à agir en conséquence : faire bon accueil aux biens mais

détourner les maux qu'ils annoncent (par des mesures prophylactiques

ou au contraire apotropaïques). Le consul disposait de la

prérogative de consulter les oracles regardant l'avenir de la

République et de proposer au Sénat des mesures destinées à

accueillir les biens et à détourner les maux politiques à venir.

Pour un Romain, l'oracle annonce l'avenir souhaité à un instant t

par les dieux ; il s'agit alors de les influencer pour qu'ils

modifient leur décret s'il conduit à des maux, ou de leur rendre

grâce pour qu'au contraire ils le maintiennent s'il conduit à des

biens. Lorsque Cicéron accuse Catilina d'avoir eu l'intention et les

moyens d'assassiner la moitié du Sénat, cela revient à l'accuser

de l'avoir fait dans un monde où Cicéron n'aurait pas pris les

mesures apotropaïques qui s'imposaient. Voilà pourquoi les Romains

exigent de Cicéron qu'il montre avoir proportionné les mesures aux

risques et non pas seulement aux crimes éventuellement déjà

commis. La première Catilinaire est à lire

sous cet angle comme une longue justification des mesures prises ou à

prendre ou qui devraient être prises par le consul Cicéron face aux

risques croissants que représentent les agissements de Catilina,

mesures apotropaïques qui sont simultanément des peines calculées

au prorata du crime qui aurait lieu en leur absence. En cela

Cicéron s'attache à prévenir les critiques sur son honnêteté, et

sur l'impartialité que réclame la détention du senatus consultum

ultimum.

Quand

Cicéron se met en scène selon ce premier aspect de la fonction de

consul, la salle où se réunit le Sénat se transforme en tribunal,

le tribunal du iudex arbiter dont l'équivalent français actuel est

la séance d'interrogatoire du juge d'instruction. Plutôt que d'un

interrogatoire, il s'agit dans la première Catilinaire

d'une longue accusation qui a pour but premier de réduire Catilina

au silence, de lui ôter toute possibilité d'argumenter contre les

faits, pour but second de prouver que Cicéron dispose effectivement

du pouvoir d'omniscience que sa fonction de consul lui assure

magiquement pour autant qu'il s'en montre digne (par la qualité et

la compétence de sa clientèle), pour but troisième de montrer que

Cicéron est sensible à l'exigence de modération que recèle

l'usage du senatus consultum ultimum.

➤

Le

consul comme médecin politique

Le

texte de la première Catilinaire serait déjà très dense

s'il s'en tenait à cette ligne au fond très traditionnelle de la

fonction consulaire. Il s'avère que Cicéron complique les choses en

décidant d'innover face aux contraintes posées par l'usage du

senatus consultum ultimum. Et pour mieux mettre en avant son

innovation, par laquelle il entend être célébré par les

générations futures comme un exemple à suivre, Cicéron ménage un

certain suspense. Quelle sera la peine infligée à Catilina eu égard

à ses agissements ? C'est-à-dire : quelle sera la mesure prise pour

éviter que se réalise le projet de la conspiration que dirige

Catilina ?

En

prenant pour fil directeur ce thème, Cicéron modifie

progressivement l'angle d'attaque de son discours. Car il vise à

changer de scène, de façon à ne plus avoir à accuser et à punir.

Prenant appui sur un autre aspect de la fonction de consul, Cicéron,

par le biais d'une figure de sens, se transforme de iudex arbiter en

médecin politique.

Pour

bien le comprendre, il faut encore lire Benveniste (chapitre 4 du

livre 5 du Vocabulaire des institutions indo-européennes) :

*med-

c'est approximativement « prendre avec autorité les mesures qui

sont appropriées à une difficulté actuelle, ramener à la norme –

par un moyen consacré – un trouble défini ».

Telle

est en l'occurrence la nature de l'exigence liée à l'usage du

senatus consultum ultimum : l'exigence de mesure, de modération, à

l'égard de l'affaire dont le consul a dénoué les fils. Or la

mesure est la prérogative du médecin, au sens où guérir c'est

«

traiter selon les règles une maladie, soumettre un organisme troublé

à des règles prévues, ramener de l'ordre dans une perturbation ».

Lorsque

Cicéron passe de la posture de juge arbitre à celle de médecin, la

scène se transforme. En tant que juge arbitre, il identifie la

partie lésée de l'affaire qu'il instruit à la République

elle-même : il confirme ainsi qu'il s'agit d'une affaire d'État qui

justifie le senatus consultum ultimum. Mais en tant que médecin, il

identifie la République à une personne malade. Dans le même

mouvement, Catilina accusé par le juge arbitre d'être le chef d'une

conspiration, devient le vecteur premier d'une maladie dont souffre

la République et que le médecin doit traiter par des mesures

appropriées. Catilina se trouve en quelque sorte déchu de son

humanité, traité de sacer par Cicéron, mais non pas selon la

procédure normale pour rendre quelqu'un sacer. Catilina est sacer

parce qu'il est réduit au statut de suppôt humain, et même

authentiquement romain, d'un mal qui agite Rome et qui touche de

nombreuses autres personnes que Catilina, mais pas au point où

Catilina est atteint, car il n'est plus lui-même que le mal romain

incarné. Comme c'est un médecin et non pas un juge arbitre qui

déchoit Catilina, Cicéron ne peut être accusé de démesure en

prononçant le verdict le plus dur.

Mais

puisque c'est le médecin qui parle et non le juge arbitre, ce

verdict doit être entendu comme médical : en identifiant le vecteur

premier du mal romain, le médecin identifie du même coup la cause

du mal et les moyens de s'en défaire. Il ne s'agit donc plus de

Catilina lui-même, mais de tous les conspirateurs, et de tous ceux

qui, activement ou passivement, les ont soutenus, jusqu'au peuple

romain qui s'est laissé aveugler par le mal. Catilina n'apparaît

plus que comme le représentant du mal, celui sur qui l'action du

médecin peut soit conduire à une guérison totale de la République,

soit seulement à une guérison partielle.

C'est

en tant que médecin que Cicéron livre ses hésitations sur le sort

à donner à Catilina. C'est en médecin hippocratique qu'il prend le

temps de la méditation (autre dérivé de la racine indo-européenne

*med-) qui doit lui permettre de découvrir la voie la meilleure pour

guérir la République malade. Sur ce point Cicéron n'est pas un

médecin qui prescrit à son patient des remèdes éprouvés, il

prend le temps de travailler son ordonnance, comme le ferait un bon

politicien de nos jours, en jaugeant les pour et les contre. Mais

d'un autre côté, Cicéron emprunte la figure d'un médecin très

traditionnel, un médecin-magicien qui guérit son malade en

s'adressant à son mal.

La

première Catilinaire serait largement incompréhensible sans

cette référence à la médecine magique traditionnelle. On ne

comprendrait pas en particulier pourquoi Cicéron s'adresse à

Catilina pour lui exposer sa stratégie à son égard ! On a tendance

à voir les deux protagonistes comme deux joueurs d'échec qui

cherchent à se débarrasser l'un de l'autre dans une partie où ils

incarnent l'un et l'autre le roi blanc et le roi noir. Si c'était le

cas, Cicéron éviterait soigneusement de donner à Catilina le

moindre indice sur sa stratégie. Cette incongruité disparaît si

l'on se souvient des leçons de Lévi-Strauss sur l'exercice de la

médecine primitive.

La

médecine pré-hippocratique s'exerce sous la forme d'un rituel, lors

duquel le médecin engage un dialogue avec le mal, conçu comme un

être personnel doté d'une volonté malfaisante. Le dialogue a un

début et une fin : il s'agit pour la ou le médecin de localiser et

de nommer le démon malin puis de le pousser à sortir du corps qu'il

essaye de dominer par une série de formules dont l'efficacité est

croissante. À l'écoute de ce discours la ou le malade réagit et

finit par surmonter son mal par des mouvements plus ou moins

convulsifs qui scandent en quelque sorte le discours médical adressé

au mal. Au final, la ou le malade a guéri par la performance orale

de la ou du médecin.

C'est

à cette médecine que Cicéron se réfère, dans sa version

purgative : il s'agit en effet pour Cicéron de purger Rome de son

mal. Sa patiente est la République romaine, et s'il s'adresse en

effet par moment à elle, il concentre son discours sur Catilina qui,

en s'expulsant de lui-même, attirera à lui toute trace d'infection

des autres membres de la communauté. La première Catilinaire

est à lire sous cet angle comme un discours magico-médical adressé

par Cicéron à Catilina pour le faire sortir de Rome. Ce qui se

passera par la suite, Cicéron juge que cela ne posera jamais

problème : prenant la tête de l'armée qu'il a soulevée, Catilina

sera défait, avec tous ses complices, à la première escarmouche.

Cicéron médecin n'a qu'un but, que Catilina sorte de lui-même

du corps de la République, sous la pression de son discours scandé

par les sursauts républicains du peuple et du Sénat romains. La

première Catilinaire est ainsi centrée sur une longue

argumentation (13 paragraphes sur 33) visant à ne laisser comme

porte de sortie à Catilina que de choisir de partir de Rome.

En

centrant son discours sur son rôle médical, Cicéron entend mettre

en avant l'innovation qu'il introduit dans l'application mesurée du

senatus consultum ultimum. Il n'en fait pas une panacée, il la

cantonne à la résolution des problèmes intérieurs. Rome possédait

en l'occurrence deux consuls, l'un étant normalement basé à Rome,

et l'autre parcourant les franges de ce qui était déjà un empire.

À l'époque des faits, c'est Pompée qui exerçait la fonction

militaire du consulat. Cicéron quant à lui en exerçait la fonction

civile. C'est en tant que consul civil romain que Cicéron entend

innover et devenir exemplaire, car l'histoire de la République a

déjà livré ses héros militaires consulaires, dont Pompée est

d'ailleurs le digne avatar.