1. Enfance

Sources :

Anonyme, Journal d'un Bourgeois de Paris à la fin de la guerre de Cent ans, Le monde en 10/18.

Duby Georges et Andrée, Les procès de Jeanne d’Arc, Archives Gallimard Julliard, 1973.

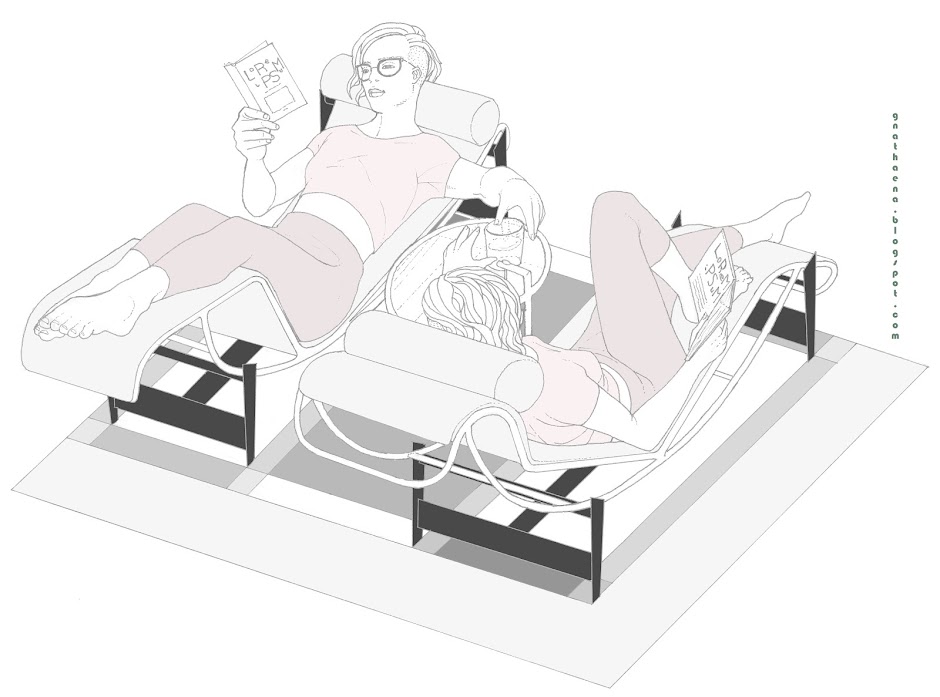

Gnathaena, Flirt et mariage dans le monde rural du XVIe au XIX siècle, 2020.

La chose paraît incontestable : Jeanne d’Arc occupe la toute première place parmi les illustres Françaises entrées dans la carrière des armes ! Pourtant elle est aujourd’hui si déréalisée, que les historiographes peinent à lui reconnaître un rôle militaire positif et que le grand public semble parfois oublier qu'une personne de chair et d'os a existé derrière ce nom devenu mythique. La cause en est sa canonisation en 1920 au service d’une France politiquement centriste, mais nationaliste dans l'orgueil et l'euphorie de sa victoire contre l'Allemagne (en 1922, elle est officiellement ajoutée à la liste des saint.e.s patron.ne.s de la France par la lettre apostolique du pape Beata Maria Virgo in cælum Assumpta in gallicæ). Ainsi vidée de toute substance, devenue une abstraction, qu'un pur speech act a créée comme puissance bienfaitrice à l'égard d'une autre abstraction : la Nation française, sa figure a pu être récupérée par le fascisme français qui en a fait sa « liberté aux seins nus ».

Avant de rencontrer le futur roi à Chinon, Jeanne a été « examinée » (c’est-à-dire interrogée au sens large), sous la direction de la duchesse d’Anjou, secondée par les dames de sa cour, qui a ensuite garanti à celui-ci qu’elle était bien « vierge ». Ce mot n'a pas alors la signification anatomique que nous lui donnons aujourd'hui. La virginité médiévale consiste à :

ne pas avoir eu une sexualité scandaleuse, c’est-à-dire avec grossesse,

ne pas avoir fréquenté de prostituée,

ne rien pouvoir exprimer de cohérent sur l’acte sexuel marital.

Mais si l'enquête informelle de la duchesse d'Anjou conclut favorablement à la virginité, si le futur Charles VII et ses partisans reprennent cette conclusion à leur compte, les Anglais et leurs alliés français et bourguignons ont tout intérêt à la mettre en doute.

Lors du procès de 1431 instigué par les Anglais, ses accusateurs s'intéressent de près à l'enfance de Jeanne et à l'épisode de sa vie où elle a été bergère (son père n'ayant pas les moyens d'engager quelqu'un pour cette tâche) : la petite paysannerie était connue pour laisser une totale liberté sexuelle aux enfants des deux sexes, qui se retrouvaient entre eux, loin des adultes, pour pratiquer divers jeux sexuels (mon article « Flirt et mariage dans le monde rural » montre bien comment ces pratiques subsistaient dans les campagnes françaises à la fin du XIXe siècle et comment les pouvoirs publics et religieux urbains, dans leur entreprise de colonisation culturelle des marges rurales, ont peiné à les éradiquer). Plus grande, la jeune fille a eu un prétendant (avec lequel elle a rompu du fait de l'appartenance de sa famille au parti bourguignon, tandis que les d'Arc se sont déclaré.e.s pour les Armagnacs). La période de flirt entre adolescent.e.s qui précédait le mariage autorisait dans les milieux paysans une riche activité sexuelle qui pouvait aller, selon les époques et les lieux, du baiser profond au coït en passant par la masturbation. Si une grossesse survenait, le scandale en était étouffé par un mariage rapide, à condition qu'un curé un peu trop scrupuleux ne refusât pas de le célébrer ! Pour Jeanne d'Arc, le tribunal ne peut se servir contre elle de la rumeur qui lui prête un flirt poussé jusqu'à la grossesse avec son prétendant : son enquête (menée avec une impartialité indéniable) n'a trouvé aucune preuve qui allait dans ce sens. D'ailleurs, il n'est pas certain que la jeune Jeanne ait pratiqué ce type de relation réservé à la jeunesse paysanne, inconnu parmi la bourgeoisie, le statut social particulier de son père lui faisant peut-être chercher à se distinguer des campagnard.e.s pour ce qui est du mode de vie et imposer à sa fille la chasteté en usage avant le mariage pour les citadines. Le tribunal est également amené à se pencher sur une autre rumeur qui met en cause la virginité de Jeanne : elle aurait fréquenté une prostituée. Pour échapper au sac de Domrémy par les routiers bourguignons, la famille d'Arc se réfugie dans la ville voisine, chez une femme dont l'identité ne nous est pas connue, mais qui se serait livrée à la prostitution. Encore une fois, les preuves manquent pour étayer cette accusation : les juges du premier procès vont conclure, contre l'intérêt de la couronne d'Angleterre, que Jeanne est bien vierge.

La question de sa piété ou de son impiété s'inscrit dans une longue histoire des mutations de la doctrine chrétienne (occidentale) médiévale, marquée par la création, au XIIIe siècle, à l’occasion de la « croisade albigeoise », des tribunaux d’inquisition relevant du pape. Je reviendrai sur ces tribunaux dans un prochain article, où j’évoquerai l’attachement du Moyen Âge à la notion de justice et aux procédures judiciaires dans lesquelles Jeanne s’est trouvée prise. En ce qui concerne la doctrine chrétienne, son histoire est marquée, depuis son origine, par une série de cycles comprenant :

une phase d’expansion de son public s’accompagnant d’une créativité doctrinale en lien avec cette expansion et allant s’accentuant jusqu’à un point de rupture où des variantes doctrinales suscitent l’émergence d’un clergé séparé de celui de l’Église et rattaché à un pouvoir local,

une phase de « conciliation » rassemblant les autorités ecclésiastiques qui statuent sur l’aspect hérétique de la variante séparatiste, et de lutte doctrinale directe s’accompagnant de stratégies de conversion du pouvoir local,

une phase d’éradication de l’hérésie et de bridage de toute créativité doctrinale.

Le premier cycle (au Ier siècle) correspond à la mise en place d’un réseau d’églises situées dans les différentes provinces de l’empire romain. Quoique le point de rupture ne soit jamais atteint, les Lettres de Paul de Tarse montrent que son spectre le hantait et commandait ses interventions (visant simultanément à normaliser les modes de vie des différentes églises et à éviter tout débat doctrinal).

Le cycle suivant (IIe et IIIe siècles) coïncide avec le mouvement qui conduit à l’adoption du christianisme comme religion d’État par l’empereur romain (Constantin). L’expansion du public chrétien est ici sociale et orientée de bas en haut ; elle s’accompagne d’une grande richesse doctrinale (que l’on songe à Origène, par exemple, qui n’est jamais très éloigné de Plotin, son éminent contemporain païen), qui se fige avec l’avènement de la religion d’État.

Le troisième cycle (IVe et Ve siècles) correspond à la montée des pressions germaniques. D’un côté, le prosélytisme chrétien conduit à la conversion des Germain.e.s à une variante dite « arianiste » de la doctrine, construite pour s’adapter au pouvoir local. Simultanément s’opère la séparation de communautés orientales manichéennes, tandis qu’apparaît un retour au paganisme chez les élites. Les conciles statuent pour l’empire contre la barbarie en statuant contre l’arianisme, et pour un empire uni en statuant contre le manichéisme et le paganisme (qui aboutira pourtant à une renaissance de la théologie avec le néoplatonisme de Proclus et Damascius). L’œuvre d’un évêque-théologien comme Augustin est typique d’une oscillation entre créativité bridée (cf. son traité sur la Musique), combat « élevé » contre la créativité manichéenne et lutte acharnée contre le retour du paganisme chez les élites.

Le quatrième cycle (du VIe au VIIIe siècle) appartient à Constantinople dans son rapport d’une part aux conquérants slaves évangélisés, d’autre part à la sécession de communautés monophysites et nestoriennes, enfin à la pression arabo-musulmane. Il se conclut par une riche ritualisation du christianisme constantinopolitain et par une acculturation des Arabes au contact des Grecs, source d’une dynamique intellectuelle qui commence à porter des fruits pleinement originaux au IXe siècle (avec Al Fârâbî).

Le cinquième cycle (du IXe au XIe siècle) met face à face le pape de Rome et le patriarche de Constantinople, la constellation des royaumes germaniques et le noyau grec de l’empire romain. La rupture est inévitable (actée en 1054) ; elle est rendue possible par une remise à niveau doctrinale de l’occident chrétien, qui rattrape son retard sur l'orient : Érigène, au IXe siècle, et Anselme, au XIe siècle, en sont les principaux acteurs.

Le sixième cycle (du XIIe au XVe siècle) est engagé dès 1094 quand l’Église romaine accepte d'appuyer Alexis 1er Comnène contre les Turcs seldjoukides, devenant ainsi son interlocutrice, en l’absence d’empire politique occidental suffisamment structuré, sur les questions géopolitiques de grande échelle. Les croisades sont aussi bien politiques que théologiques. Or sur ce dernier plan, le christianisme est très en retard sur l'islam, qui a assimilé les meilleurs textes d’Aristote, de Platon, de Plotin et de Proclus. Pour que l’Église romaine ne succombe pas dans le débat doctrinal sur la nature de Dieu et la valeur de la Trinité, les théologiens sont lourdement mis à contribution (on songe au nombre des « discussions entre un Juif, un Musulman et un Chrétien » publiées au XIIIe siècle), on officialise la création des universités parisienne (1215) et padouane (1222), on permet que les ordres religieux se dotent de théologiens professionnels, auteurs de Sommes théologiques. De cet effort d’intégration, par la méthode de la « dispute », des apports musulmans, naît la philosophie du dominicain Albert le Grand, qui va donner lieu à deux courants théologiques principaux : l’un aristotélicien (Thomas d’Aquin) et l’autre néoplatonicien (Dietrich de Freiberg, Maître Eckhart). Le choix progressif de la doctrine aristotélicienne par l'Église est motivé par le fait que celle-là renforce son rôle. Les autres courants doctrinaux qui apparaissent sont graduellement considérés comme hérétiques, d'autant plus qu'ils ont fait naître et légitimé des mouvements d'émancipation sociale. Alors que, jusqu’ici, la lutte contre les hérésies concernait essentiellement les rapports de l’Église au pouvoir politique et aux élites qui le soutiennent, avec la crise albigeoise, Rome découvre en son sein un élément séparatiste dans un secteur stratégique (l'Occitanie), qui relève d'un séparatisme beaucoup plus vaste, à l’échelle de toute l’Europe, où se multiplie la création d’églises parallèles messianiques. La croisade prononcée contre les cathares amorce une expansion de l’Église vers le bas de la hiérarchie sociale pour la première fois de son histoire (sachant qu’initialement, sa base étant relativement basse, elle n’a jamais cessé de regarder vers le haut comme vers le but de son évangélisation). La découverte du peuple invisible des villes et des campagnes, dont la démographie est galopante au XIIIe siècle, suscite la création des ordres mendiants voués à évangéliser cette population, en milieu urbain d’abord, puis rural.

Il y a donc, à l’époque de Jeanne, deux grands dangers dogmatiques : la spiritualisation de la religion bourgeoise telle que professée par les héritiers flamands de Maître Eckhart (et qui se traduit par des pratiques séparatistes comme dans la création des béguinages) et le paganisme populaire. Au XVe siècle, l’œuvre des ordres mendiants n’est plus aussi appréciée qu’aux XIIIe et XIVe siècles, où leur rôle était d’évangéliser le petit peuple dans l’attente du quadrillage paroissial tenu par le clergé séculier ; mais désormais ce quadrillage est prêt à se resserrer partout, dans les villes comme dans les campagnes : les prêtres sont mieux formés et les procédures plus strictes, la confession devient l'instrument de maîtrise des modes de vie par l’Église. Les ordres mendiants sont donc accusés de faire passer le petit peuple du paganisme au spiritualisme, et tenus de laisser la place à l’Église séculière. Cette crise des ordres mendiants se prolongera jusqu’au XVIe siècle, où leur réputation sera définitivement ternie (l’Heptameron de Marguerite d’Angoulême s'en fait l'écho : plusieurs nouvelles mettent en effet en scène la corruption et les crimes sexuels de moines cordeliers).

Quand le roi d'Angleterre rachète Jeanne faite prisonnière par les Bourguignons, il fait monter un procès d'inquisition avec plusieurs buts, le principal étant de faire tomber en discrédit le sacre de Reims, et ce sur la base d'un motif religieux : l'impiété de l'accusée. Il souhaite que celle-ci soit convaincue de sorcellerie, ce qui délégitimerait le sacre. Jeanne y avait en effet été mise en avant par Charles VII et l'archevêque de Reims, du fait de sa grande popularité, liée à une efficace propagande de l'entourage royal : ce qui a fait la force de cette cérémonie peut aussi se révéler son point faible. On sait par ce qu'en dit le Bourgeois de Paris, que l'objectif d'affaiblir la sacralité du sacre a été partiellement atteint.

Les inquisiteurs veulent néanmoins instruire un procès régulier : s'en tenant à la stricte méthode de la logique scolastique et partant du présupposé que la religiosité de la jeune fille est excessive et exaltée (nous verrons dans un prochain article que ce présupposé est faux), ils envisagent les différents caractères que peut revêtir cette religiosité. Cette religiosité est possiblement :

païenne : dans ce cas, l’exaltation religieuse de Jeanne la rattache aux sorcières ;

hérétique : dans ce cas, l’exaltation religieuse de Jeanne la rattache aux spirituelles illuminées ;

normalisée : l'Église admet l'exaltation religieuse, qui lui est même utile, mais elle la canalise, notamment par la confession. La règle est la suivante : si tu es dans l'Église, ton exaltation est canalisée, si ton exaltation ne l'est pas, tu es en dehors de l'Église.

Jeanne est bien obligée d'avouer qu'elle a tu son projet missionnaire à son confesseur, de peur qu’il n'en condamne l'exaltation et ne le répète à son père, afin que celui-ci en empêche l'exécution. Mais cet aveu qui, pour l'Inquisition, la situe hors de l'Église, qui va dans le sens de la thèse d'une Jeanne illuminée, mot qui signifie, à l'époque, « échappé.e du joug salvateur de l'Église » et « à corriger » (par la prison), prouve a contrario qu’elle en est un membre à part entière, un membre sachant qui en maîtrise finement le fonctionnement et qui connaît bien la marche de la confession et la manière dont l’Église l’emploie pour prendre pied dans la vie familiale des catégories les plus aisées du tiers état. Cet aveu montre ainsi chez elle une attitude très répandue des fidèles chrétien.ne.s par rapport à l'institution ecclésiastique, qui mélange résistance et instrumentalisation, attitude réprouvée et combattue par le clergé qui voudrait à la fois conduire un troupeau ignorant et docile, et parler à des pratiquant.e.s éduqué.e.s dans la foi. La fine maîtrise que montre Jeanne repose sur sa seule pratique religieuse, qui est celle de tou.te.s les villageois.es lorrain.ne.s aisé.e.s de cette époque : elle assistait à la messe avec ses parents, connaissait les sacrements par leurs usages plus que par leur signification théologique, se confessait une fois l’an comme de droit et communiait de même (à Pâques, qui marquait alors le début de la nouvelle année). Pourtant le tribunal n'entrevoit cette évidence que pour l'évacuer. Tenu de s'y confronter par les exigences de la logique, et malgré les dépositions très claires de l'accusée sur le sujet, il lui substitue l'hypothèse selon laquelle les prêcheurs franciscains errants des campagnes l'auraient détournée de l'Église en lui vantant la supériorité de l'Église victorieuse, purement spirituelle, dont l'adhésion émancipe des obligations sacramentelles, notamment la vérité de la confession. Elle serait alors devenue illuminée, ce qui, seul, expliquerait sa défiance envers son confesseur.

Un autre épisode de la vie de Jeanne, son enfance de bergère fréquentant les « simples » des campagnes, conforte plutôt l'idée d'une religiosité païenne, donc diabolique, et d'une Jeanne sorcière, méritant le bûcher si elle ne renie pas ses erreurs (ou la prison, si elle les renie). Comme toutes les villes et tous les villages d'Europe, Domrémy est inscrit dans un paysage mythique. Le tribunal de Rouen y recherche l'élément païen, et ne veut voir dans ce paysage mythique qu'une géographie diabolique. Que l'on puisse retrouver dans les rites locaux un fond pré-chrétien derrière une forme chrétienne, est une idée de l'Inquisition du XIIIe siècle, une idée « paranoïaque » servant à justifier la croisade contre le paganisme, dès lors que le pré-chrétien est assimilé au diabolique. Pour Domrémy, le tribunal veut voir dans l'« Arbre aux Dames » et dans le « Bois Chesnu » des sites de pratiques magiques, l'arbre tenant lieu d'idole pour une magie blanche de guérison, le bois abritant des rituels nocturnes de magie noire. Toutes les questions posées à Jeanne visent à vérifier qu'elle a bien participé aux rites blancs et à savoir si elle n'aurait pas fréquenté les ombres qui hantaient le bois. L'accusée répond très clairement qu'elle connaît seulement par ouï-dire les rites de magie blanche liés à l'arbre appelé par certain.e.s villageois.es « arbre aux fées », puis qu'elle ne sait rien de la réputation du bois, où elle n'allait point, mais qu'elle connaissait de ce qu'il se situait non loin de chez elle. Ses réponses, quoique claires, n'ont pas convaincu : elles invalidaient en effet l'hypothèse de la sorcellerie, trop importante aux yeux des Anglais, qui avaient besoin que les victoires obtenues par son concours fussent le fruit de sortilèges. Dans les faits, le Bois Chesnu ne semble pas avoir fait réellement partie du paysage mythique de Domrémy. Quant à l'arbre, il était dit « aux Dames » ou « aux fées », selon que l'on voulait en faire le décor d'une élégie amoureuse chevaleresque (attestée lors de l'enquête en réhabilitation de 1456), ou que l'on entendait se moquer des pèlerins s'y rendant dans l'espoir d'une guérison. Quoi qu'il en soit, les réponses prudentes de Jeanne montrent son expérience des longs interrogatoires (de Domrémy jusqu'à Rouen, elle est sans cesse sur la sellette) et résultent sans doute du « coaching » qu'elle a reçu de l'entourage proche du roi Charles VII, visant à lui faire mieux endosser le rôle d'une vierge salvatrice envoyée par Dieu.

Cette enquête sur la religiosité est orientée par la réflexion que se fait l’Église séculière sur sa propre action envers le peuple. À peine relevée du Grand schisme entre Avignon et Rome, elle entend consolider son unité en renforçant son contrôle sur les campagnes, supposées mêler un fond de religiosité païenne à un christianisme mal intégré, dont le spiritualisme ne s'appuie pas sur une pratique rituelle ordonnée par le prêtre. Faire de Jeanne une pratiquante molle qui emprunterait occasionnellement à la sorcellerie (paganisme des lieux reculés), à l'idolâtrie (paganisme des marges villageoises), et à un christianisme spirituel peuplé de saint.e.s et d'anges au lieu de prêtres et d'archevêques (christianisme villageois alimenté par les frères prêcheurs errants), ne suffisait pas au tribunal qui la jugeait, car cela revenait à faire d'elle une paysanne pareille à toutes les autres et la condamner aurait alors été condamner ouvertement la population rurale dans son ensemble. D'où le projet d'en faire une exaltée : une authentique sorcière, ou bien une charlatane dupée par le Diable, ou bien encore une illuminée aveuglée par son orgueil et vouée à Satan ; projet d'autant plus difficile à exécuter que Jeanne, par ses réponses, apparaissait aussi éloignée de la pratiquante molle que de l'exaltée.